Einige Einsichten aus dem DGON-Bridge-Projekt

Schiffsbrücken haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in ihrer technischen Ausstattung dramatisch verändert. Während schon länger vorhandene Schiffsführungssysteme und nautische Informationsmittel immer weiter differenziert und mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet wurden, kamen und kommen ständig neue Instrumente und Funktionen (wie ECDIS, AIS oder GAS) hinzu oder befinden sich in der Entwicklung (wie head up-displays). Schiffsbrücken unterscheiden sich von anderen komplexen technischen Steuerungssystemen in der Hinsicht, dass sie keinem einheitlichen Designprinzip folgen, sondern eine von außen betrachtet recht kuriose Mischung aus historischen low-tech- und hochmodernen high-tech-Komponenten darstellen. Ferner sind Brücken oft riesige Räume und sie sind Unikate – von wenigen Ausnahmen abgesehen sind keine zwei Schiffsbrücken identisch.

Da sich aber nach wie vor Menschen in diesen Räumen zurechtfinden, Displays ablesen und Steuerungsgeräte bedienen müssen und die Verantwortung[ds_preview] für Schiff, Mannschaft und Ladung tragen, müssen Schiffsbrücken als hochkomplexe soziotechnische Systeme bezeichnet werden: Die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz des Seeverkehrs hängt von der Qualität des Zusammenspiels von Brückentechnik und Brückenwache ab. Mit der Optimierung vor allem der technischen Systemkomponenten beschäftigte sich in den Jahren 2005-2009 das Projektkonsortium DGON-Bridge, ein Zusammenschluss von Werften, Geräteherstellern und Hochschulpartnern. Dieses Konsortium hatte sich, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Förderprogrammes Schifffahrt und Meerestechnik, vor allem die Integration und Modularisierung von Brückendesign, Instrumenten und Alarmen zum Ziel gesetzt (Projektpartner waren Raytheon Anschütz, die Meyer Werft, Thyssen Krupp Marine Systems, Aker Ostsee, die TU Hamburg-Harburg, die Friedrich-Schiller-Universität Jena, das Schiffahrtsinstitut Warnemünde und SAM Electronics; vgl. auch Ehrke, 2009). Im Rahmen dieses Konsortialprojektes hatte die Professur für Interkulturelle Kommunikation an der Friedrich-Schiller-Universität Jena u.a. die Aufgabe übernommen, die Verarbeitung nautischer Informationen durch die Wachoffiziere und die Tätigkeitsstrukturen während der Brückenwachen zu untersuchen, um daraus Empfehlungen für die technischen Projektziele ableiten zu können. Im vorliegenden Beitrag wollen wir über einige der Einsichten berichten, die wir im Verlaufe dieser Forschungsarbeiten gewinnen konnten.

Methodischer Ansatz

Bevor jedoch diese Einsichten geschildert werden können, ist eine kurze Anmerkung zu der im Projekt verwendeten Methodik notwendig. Um mit einem möglichst breiten Blickfeld an die Aufgabenstellung heranzugehen, entschieden wir uns für einen anthropologisch inspirierten Feldzugang (vgl. dazu für die Seefahrt Hutchins, 1995 und Lützhöft, 2004), dessen Kernstück die Teilnehmende Beobachtung war. Dementsprechend verbrachten wir viele Wochen auf der Brücke von deutschen Frachtschiffen (Wir bedanken uns beim vdr und beim Schiffahrtsinstitut Warnemünde für die organisatorische Unterstützung, vor allem aber bei einer – ungenannt bleiben wollenden – deutschen und einer schwedischen Reederei sowie allen an der Untersuchung beteiligten in- und ausländischen Besatzungsmitgliedern.) und teilweise auch von Fährschiffen, begleiteten die jeweiligen Kapitäne und Wachoffiziere rund um die Uhr durch ihre Brückenwachen beim Laden und Löschen, in Elbe und Nord-Ostsee-Kanal, auf Revierfahrt und auf der Nord- und Ostsee. Nach etwa zwei Tagen hatten sich die Offiziere jeweils an unsere Anwesenheit gewöhnt, es entwickelte sich Vertrauen und es ergab sich reichlich Gelegenheit für privaten Klönschnack, aber auch zur Diskussion aller Fragen, die wir oder die jeweilige Brückenwache in Bezug auf unser Projekt hatten.

In einer späteren Phase der Untersuchungen wurden die Beobachtungen systematischer. Wir erhielten die Möglichkeit, drei Videokameras auf einer Brücke zu installieren und konnten so das nautische Handeln im Bereich des Brückenpults über längere Zeiträume hinweg lückenlos dokumentieren und später analysieren. Ergänzt wurden diese Aufzeichnungen durch systematische Tätigkeitsanalysen. Zusätzlich führten wir eine größere Anzahl von Interviews mit Offizieren, Kapitänen und Lotsen sowie mit Entwicklern und Designern von Herstellerfirmen durch. Zum Ende der Projektlaufzeit konnten schließlich auch Einzelfalluntersuchungen im Schiffssimulator durchgeführt werden.

Der theoretische Hintergrund unserer Arbeiten kann an dieser Stelle relativ knapp dargestellt werden. Zum einen handelt es sich um die sog. »PSI-Theorie« von Dörner und Mitarbeitern (Dörner, 1999), die Prozesse der Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung im Kontext von Emotion und Motivation beschreibt, zum zweiten um die klassische Handlungsregulationstheorie, wie sie insbesondere von Hacker (2005) für komplexe Arbeitstätigkeiten ausgearbeitet worden ist, sowie um den Human Factors-Ansatz (Adams, 2006; Gerstenberger & Welke, 2008), der im Zusammenhang mit Schiffssicherheit vor allem physiologische Aspekte (fatigue), Systemverständnis (mental models) und soziale Aspekte (Kommunikation und Teamarbeit) betont.

Wir wollen in den folgenden Abschnitten einige Einsichten und Erkenntnisse diskutieren, die wir während der Projektarbeiten gewonnen haben und von denen wir glauben, dass sie in einer interessierten Öffentlichkeit Aufmerksamkeit finden könnten. Deshalb wird es auch weniger um die Probleme der technischen Systemintegration gehen als vielmehr um solche, die sich aus dem sozio-technischen Charakter der Arbeit auf der Brücke ergeben.

Einsicht 1: Es besteht ein Missverhältnis zwischen nautischer Schiffsführung und Verwaltungsarbeit

Vom Prinzip her ist das System ja glasklar: vier Stunden Brückenwache, dann acht Stunden Freiwache, in denen gegessen und geruht werden kann, in denen aber auch allfällige »Büroarbeit« zu erledigen ist, dann wieder Brückenwache. Wir haben im Feederverkehr auf Nord- und Ostsee nicht erlebt, dass das System so reibungslos funktioniert. Zum einen übernehmen Kapitäne in der Revierfahrt gerne selbst die Brückenwache, was zu absurd langen Wachzeiten und physiologisch bedenklich verkürzten Ruhezeiten führt. Zum anderen aber ist es so, dass sich die zunehmende Verwaltungsarbeit auch in die eigentliche Brückenwache drängt. Ein Nautiker sagte im Interview, dass 60–70 % der Arbeitszeit für »Papierkram« verwendet werde und die Erledigung traditioneller nautischer Aufgaben eher »Nebensache« sei.

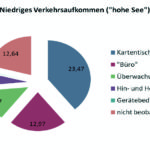

Die empirische Analyse stützt diese Darstellung. In der Abbildung 1 sieht man, wie viele Minuten pro Stunde Brückenwache im Durchschnitt für verschiedene Tätigkeiten gebraucht werden. Während in der Revierfahrt noch rund 33 Minuten jeder Stunde für die Überwachung der Verkehrssituation verwendet werden, sinkt die Überwachungszeit auf hoher See auf unter 8 Minuten. Allerdings verbringen die Nautiker auch in der Revierfahrt insgesamt rund 25 Minuten pro Stunde am Kartentisch, am Schreibtisch bzw. Rechner im hinteren Brückenteil oder sie waren für uns nicht beobachtbar. Auf hoher See steigt, wie im Interview angedeutet, der Zeitanteil für Arbeiten am Kartentisch (23,47‘), im Büro (12,97‘) oder in nicht beobachtbaren Bereichen (12,64‘) auf rund 49 Minuten, d. h. auf etwa 82 % der Gesamtarbeitszeit.

Dieser Befund ist in verschiedener Hinsicht bemerkenswert. Offensichtlich ist die Belastung der Kapitäne und Offiziere mit Verwaltungstätigkeiten historisch gewachsen – man stöhnt darüber, aber man hat sich daran gewöhnt. Aus der Sicht anderer sicherheitsbewusster Branchen ist die Situation dagegen grotesk. Man stelle sich vor, ein Flugzeugkapitän müsste sich während des Fluges mit der Urlaubsplanung der Cabin Crew beschäftigen oder unvorhergesehene Probleme mit der Entsorgung der Toilettenabwässer am Zielflughafen Phuket mit aufwändigen Recherchen lösen, wofür er seinen Pilotensitz verlassen muss. Oder man stelle sich die Operateure eines Atomkraftwerkes vor, die ihren Reaktor nur nebenher »fahren« können, weil sie die meiste Zeit (gerne auch nachts) mit der kostengünstigen Beschaffung von Lebensmitteln für die AKW-Kantine verbringen müssen. Von Nautikern, die ein Schiff während ihrer Wache alleine zu führen haben, wird derartiges ganz selbstverständlich erwartet.

Eine weitere bemerkenswerte Konsequenz ist die Einsicht, dass die zunehmende Technisierung auf der Schiffsbrücke – egal ob Fluch oder Segen – die Aspekte ihrer Tätigkeit, die den Nautikern unter den Nägeln brennt, eher nicht betrifft: Die ECDIS ist auf dem neuesten Stand und das AIS-Overlay funktioniert prima, aber der Ladungsrechner ist ein historisches Modell, dem man beim Rechnen noch live zugucken kann, die Software zur Arbeitszeiterfassung der Besatzung stürzt ständig ab, ohne dass einer wüsste warum, das Führen des Logbuches findet nach wie vor ohne jede elektronische Unterstützung statt und Kaffeetassenhalter sind auch in der neuesten Generation von Brückenpulten nicht standardmäßig vorgesehen.

Einsicht 2: Nautiker bevorzugen klassische Medien

Die Schiffsführung im engeren Sinne ist eine kognitiv anspruchsvolle Tätigkeit. Nautiker generieren ein ständig aktualisiertes Situationsbild, das mindestens die Aspekte Seegebiet und Wetter, Verkehrssituation und Schiffszustand integrieren muss. Das Situationsbild muss so umfassend und genau sein, dass auf seiner Basis nautische Entscheidungen (Kurs- und Fahrtänderungen, Trackpunkte, UKW-Telefonie, usw.) sicher getroffen werden können. Wir haben untersucht, welche Informationsquellen Nautiker bevorzugt nutzen, um dieses Situationsbild zu generieren und auf Stand zu halten. Abb. 2 zeigt einige wesentliche Ergebnisse.

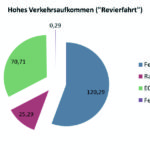

Die in der Abbildung dargestellten Zahlen sind Absolutzahlen, die wie folgt zu interpretieren sind: Während der 7,7 Minuten, die der Nautiker auf Hoher See durchschnittlich pro Stunde Brückenwache mit »Überwachung« verbringt (vgl. Abb. 1) blickt er im Schnitt 45,3 mal aus den Brückenfenstern nach draußen (die Länge der einzelnen Kontrollblicke ist nicht dargestellt), wirft 49,39-mal einen Blick auf die elektronische Seekarte (mit AIS Informationen), blickt 14,69-mal auf den Radarschirm und greift 0,74-mal zum Fernglas. Die Aufnahme der sonstigen Conning-Informationen erfolgt derartig schnell und »im Vorübergehen«, dass sie nicht als gesonderter »Kontrollblick« erfassbar war. Jedenfalls sieht man keinen Nautiker längere Zeit gedankenschwer vor dem Conning Display brüten – was bei der ECDIS durchaus der Fall ist.

In der Revierfahrt steigt der Anteil der »Überwachung« auf rund 55 % der Gesamtarbeitszeit an (vgl. Abb. 1). Dementsprechend erhöht sich die Häufigkeit der Nutzung der verschiedenen Informationsquellen, wobei insbesondere (das lässt sich aus den Zahlenverhältnissen leicht berechnen) die Länge und damit die Intensität der einzelnen Kontrollblicke zunimmt.

Interessant ist vor allem, welche Medien genutzt werden. Vor allem bei Revierfahrt dominiert der Blick aus dem Fenster, gefolgt von der Nutzung der elektronischen Seekarte. Auf der ECDIS ist für die Nautiker vor allem die AIS-Information über andere Verkehrsteilnehmer interessant, weil sie genutzt werden kann, um deren Absichten zu erschließen und damit proaktives sicheres Fahren ermöglicht. Leider gelten diese Aussagen nur für die Tagfahrt. Für Nachtfahrten können wir kein ähnlich präzises Datenmaterial vorlegen. Das ungefähre Bild jedoch sieht so aus, dass der ECDIS-Anteil etwa gleich bleibt und der Anteil des Radars zu Lasten des Blicks aus dem Fenster sehr deutlich zunimmt.

Wir erwähnen diese Ergebnisse deshalb so ausführlich, weil in ihnen die oft gehörte Klage, der heutige Nautiker schaue nicht mehr aus dem Fenster, keine Bestätigung findet. Für die von uns beobachteten Nautiker war, auch und gerade bei diesigen Sichtverhältnissen, der Blick nach draußen das wichtigste Informationsmedium. Wir sollten aber vielleicht auch hinzufügen, dass wir es auf unseren Schiffen mehrheitlich mit erfahrenen Nautikern zu tun hatten.

Einsicht 3: Nautiker verfügen oft über nur oberflächliches Systemverständnis

In der Human Factors-Forschung ist es eine vielfach belegte Tatsache, dass der konstruktive Umgang mit »Sondersituationen« beim Bediener ein vertieftes Verständnis der technischen Systeme, mit denen er operiert, und ihrer strukturellen Zusammenhänge voraussetzt. Die Logik unseres Forschungsprogrammes verbot es uns, das Systemverständnis unserer Nautiker mittels Fragebogen oder Test (z.B.: »Wie und in welcher Form wird die im GPS-System angelegte Redundanz in der ECDIS realisiert?« oder »Über wie viele voneinander technisch und logisch unabhängige Systeme zur Kursbestimmung verfügt Ihr Schiff?«) zu messen. Dennoch haben wir in Gesprächen und Beobachtungen diesem Punkt große Bedeutung zugemessen und interessantes Material gesammelt:

• So konnten wir auf unseren Mitfahrten eine Vielzahl von (in der Regel folgenlosen) Bedienfehlern beobachten. Besonders häufig traten diese beim Umgang mit der ECDIS auf, deren Menüstruktur die Nautiker häufig verwirrte und gelegentlich auch zu Wutausbrüchen hinriss: »Wenn ich das hier verstehen will, muss ich versuchen so zu denken wie der Kerl, der das programmiert hat!« war eine im Hinblick auf Nutzerfreundlichkeit durchaus bemerkenswerte Aussage. Generell werden die Menüstrukturen der ECDIS als überkomplex wahrgenommen; die von uns beobachteten Nautiker arbeiteten fast ausschließlich mit den Funktionen der obersten Menüebenen. Teilweise waren Nautiker auch nicht in der Lage, Trackpunkte einzugeben oder zu ändern.

• Bedienfehler traten aber auch beim Autopiloten auf, dessen Druckpunkt (für »Übernehmen« der eingestellten Kursänderung) offenbar nicht klar zu spüren war. Mehrfach konnten wir beobachten, dass Nautiker längere Zeit (Minuten) davon ausgingen, den Kurs geändert zu haben, während das Schiff tatsächlich den alten Kurs weiterfuhr. Dies führte auch zu unerwünschten Verkehrssituationen.

• In einem Fall konnte uns ein Offizier nicht erklären, wie man am Anemometer die Anzeige von kn auf m/s umschaltet.

• Während einer Nachtfahrt auf der Nordsee erlitt das Schiff in einer Orkanbö einen Seeschlag. Dadurch kam im Stb-Bedienpult ein Gegenstand lose, der anschließend laut hin- und herpolterte. Der Wachhabende Offizier besorgte sich einen Schraubendreher und öffnete die Verkleidung des Pultes. Im Licht einer Taschenlampe sahen wir einen etwa PC-großen gelben Gegenstand, der aus seiner Halterung gerissen war. »Tja, da weiß ich jetzt auch nicht, was das ist« sagte der Kapitän und schraubte die Verkleidung wieder an.

Den Nautikern selbst sind diese Probleme bewusst. Wiederholt bekamen wir beschrieben, wie während einer Hafenliegezeit neue Systeme installiert wurden, der installierende Techniker erst wenige Minuten vor Auslaufen fertig wurde, dem Wachhabenden schnell die wichtigsten Funktionen erklärte, ihm dann mit den Worten »Wenn Sie weitere Fragen haben: Da steht alles drin!« ein mehrhundertseitiges Handbuch übergab und das Schiff verließ. Den Nautikern, die durchaus großes Interesse an ihren Brückensystemen haben, fehlt zumindest im Feederverkehr schlichtweg die Zeit, diesem Interesse mit der gewünschten Sorgfalt nachzugehen. Lisan Bainbridge hat in diesem Zusammenhang schon 1983 von den »ironies of automation« gesprochen: Mit zunehmender Automatisierung wird nicht nur das Systemverständnis immer geringer, sondern es gehen im Lauf der Zeit auch die Fähigkeiten verloren, die man benötigt, um mit dem Ausfall von technischen Komponenten fertig zu werden.

Einsicht 4: Entwickler und Nautiker kennen sich zu wenig

In der Psychologie unterscheidet man zwischen Selbstbild und Fremdbild. Das Selbstbild eines Nautikers beschreibt, wie er selbst seine Rolle definiert, welches Ausmaß an Entscheidungsspielraum und Kontrolle er für sich beansprucht und welches Ausmaß an technischer Unterstützung er dabei akzeptiert. Das Fremdbild beschreibt, wie andere die Person oder die Rolle wahrnehmen. Üblicherweise gibt es zwischen Selbstbild und Fremdbild ziemliche Unterschiede.

Wir haben uns mit dieser Problematik im Projektverlauf recht intensiv beschäftigt. Wie zu erwarten,m ist das Selbstbild der Nautiker hochgradig verantwortungsbewusst und professionell. Uns hat aber auch interessiert, wie andere die Rolle des Nautikers sehen. Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang die Entwickler (Wir verwenden den Begriff »Entwickler« hier als Oberbegriff für alle die Ingenieure und Designer, die an einer Varianten- oder Neukonstruktion beteiligt sind.), die die Systeme entwerfen, programmieren und gestalten, mit denen die Nautiker dann auf der Brücke arbeiten müssen. Wir haben bei zwei deutschen Herstellerfirmen die Gelegenheit erhalten, uns mit ihren Entwicklern sehr ausführlich über Entwicklungsziele und Designprinzipien, Nutzungskonzepte und Bedienphilosophien zu unterhalten. Die dabei sichtbar gewordenen Fremdbilder konnten zu vier Typen zusammengefasst werden, die im Folgenden jeweils mittels charakteristischer Aussagen illustriert werden:

1. Nautiker sind »technische Administratoren«: Der Nutzer ist in erster Linie der Bediener und Verwalter der Technik, während diese alle wesentlichen Funktionen und Aufgaben autonom überwacht und durchführt. Zitat: Der »Nautiker an Bord ist kein Nautiker mehr, sondern nur noch Email-Ableser«, der die ‚Befehle’ der Reederei befolgt; denn diese kann aus der Ferne die Dinge sowieso mit besserem Überblick regeln. Oder: »von da nach da … – dann kann er schlafen gehen«, denn da der Rest von der automatischen Routenplanung übernommen wird, genügt anschließend eine Wache auf der Brücke.

2. Nautiker sind »technische Koordinatoren«: Der Nutzer ist in erster Linie Koordinator der Technik, das heißt, er überwacht ihre Funktionen und Einstellungen, stimmt diese aufeinander ab und richtet sie auf die Aufgabe hin aus. Zitat sinngemäß: Hauptaufgabe ist das Bringen des Dampfers von A nach B. Nebenaufgaben sind Sprit sparen, Zeit sparen, schlechtes Wetter meiden, keine Kollisionen, nicht auf Grund fahren, die Route einhalten. Generell ist ihm bzgl. der Nautik heute viel abgenommen, dafür wird er aber mit Nebenaufgaben belastet, die ihn vom Navigieren abhalten.

3. Nautiker sind Systemintegratoren: Der Nutzer ist in erster Linie Anwender der Technik, das heißt er entscheidet und handelt aufgrund eines Gesamtbildes der Sachlage, das er sich aus den ihm zur Verfügung stehenden Informationen und technischen Hilfen generiert. Zitat, sinngemäß: Nautik ist Handwerkszeug, das kann man erlernen. Wie virtuos dann jemand damit umgeht, also den Fahrprozess als ganzen steuert, ist entscheidend; der Nautiker »soll in kritischen Situationen entlastet sein. Eigentlich zählt ja nur der kritische Fall […] Wenn alles zusammenkommt, dann soll die Technik entlasten.«

4. Nautiker sind Brückenmanager: Der Nutzer ist in erster Linie ein autonomer Entscheider, der sich nach eigenem Ermessen der Technik bedient, wenn sie ihm als Informationsbeschaffer, backup-System, Filtermechanismus oder sonst irgendwie hilfreich erscheint. Zitat sinngemäß: der Nautiker will ein fehlerfreies Equipment, das seinen Arbeitsaufwand und seine persönliche Belastung minimiert, so dass er selbst frei für die »großen Dinge« ist. Schiffe sind heute nicht mehr ‚gefühlsmäßig‘ erfassbar, Technik unterstützt bei Aufbau und Behalt von Überblick.

Da die meisten Nautiker sich selbst Typ 3 oder 4 zuordnen dürften, ist klar, dass ein Entwickler, der für Typ 1 oder Typ 2 entwickelt, an den Bedürfnissen seines Nutzers vorbei denkt. Eigentlich sollte bei der Entwicklung komplexer technischer Systeme ein ständiger Austausch zwischen Entwicklern und Anwendern erfolgen (Prinzip des »user centered design« oder auch »usability engineering« wie für die Software-Entwicklung in DIN EN ISO 13407 festgelegt, für andere Entwicklungsfelder s. Datech, 2009), dieser erscheint uns im Bereich der Brückenentwicklung bestenfalls in Ansätzen realisiert. Vielmehr stöhnen die Entwickler ihrerseits über die Fülle der zu beachtenden Normen, Vorschriften und die antizipierte Sparsamkeit der Reeder und finden in diesem Dschungel selten Gelegenheit, sich mit der Nutzerperspektive auseinanderzusetzen.

Einsicht 5: Kommunikation ist schwierig

Für Außenstehende dürfte es kaum vorstellbar sein, wie wenig an Bord der Schiffe gesprochen wird. Auf der Brücke hat der Nautiker im Ein-Mann-Wachbetrieb keine Gesprächspartner und beim Wachwechsel ist man in der Regel so müde, dass man diese Prozedur so schnell und schweigsam wie möglich hinter sich bringt. Wir haben Wachwechsel erlebt, die keine 10 Sekunden dauerten und bei denen die Übergabe darin bestand, dem neuen Wachoffizier schweigend auf der ECDIS die aktuelle Position des Schiffes zu zeigen.

Aber selbst wenn in dieser Hinsicht günstigere Bedingungen herrschen (z. B. beim Laden im Hafen), ist die Kommunikation dadurch erschwert, dass auf den Schiffen Seeleute und Offiziere sehr verschiedener Nationalitäten fahren. Wenn nur der Kapitän und der »Chief« Deutsch als Muttersprache haben, die Offiziere aus Polen und von den Philippinen sind, der Bootsmann aus Russland und der Koch aus Portugal, bleibt nur der Rückzug auf Englisch, das aber von den wenigsten Besatzungsmitgliedern so gut beherrscht wird, dass längere Gespräche anstrengungslos möglich wären. Gerne werden deshalb Lotsen, Ausrüster und andere Personen, die sich nur kurzzeitig auf der Brücke aufhalten, als Gesprächspartner genutzt.

Beunruhigend war für uns als Beobachter aber vor allem der Eindruck, dass viele »befahrene« Nautiker im Laufe der Jahre auf der Brücke die Fähigkeit zum Diskurs verlernt haben. Unter »Diskurs« soll hier der Austausch von Meinungen, Standpunkten, Informationen zum Zwecke der Erzeugung eines gemeinsamen Verständnisses verstanden werden. Diskursfähigkeit ist dann wichtig, wenn eine Situation nicht mehr »normale Routine« ist, wenn man nach Ursachen für etwas suchen, Handlungsalternativen gegeneinander abwägen muss. Wir haben derartige Diskurse an Bord kaum erlebt – auch nicht, wenn sie eigentlich angebracht gewesen wären ( Eine – rühmliche – Ausnahme stellte ein älterer deutscher Offizier (der noch in der DDR-Seeschiffahrt groß geworden war) dar, der sich in sehr analytischer, diskursiver Weise um die Lösung eines technischen Problems bemühte.). Vielmehr waren Gespräche, wenn sie denn stattfanden, eher ein Austausch von Erfahrungen, Erlebnissen und Anekdoten, die vom jeweiligen Partner nicht kommentiert, sondern mit einem eigenen, unabhängigen Beitrag erwidert wurden. Damit entsteht zwar ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, aber keine verbesserte Problemlösekompetenz.

Sollte diese Beobachtung verallgemeinerbar sein (wir möchten hier vorsichtig sein), dann beschreibt sie eine höchst bedenkliche langfristige Auswirkung der Ein-Mann-Brücke. Der Verlust an Diskursfähigkeit wäre nicht nur für die Nautiker und ihr privates soziales Umfeld verheerend, er würde auch dazu führen, dass in kritischen Situationen oder Notfällen eine konstruktive »Lagediskussion« kaum mehr möglich wäre.

Einsicht 6: Nautiker haben irdische Bedürfnisse

Eine unserer wichtigen Aufgaben im Projekt bestand eigentlich darin, im Sinne des oben erwähnten »user centered design« Verbesserungswünsche der Nautiker im Hinblick auf Brückenarchitektur und Gerätedesign zu erheben, zu bewerten und für die Industriepartner nutzbar zu machen. In dieser Hinsicht waren unsere Bemühungen bemerkenswert erfolglos. Vielfach geäußert wurde der Wunsch nach Vereinfachung der Softwarebedienung der ECDIS, wobei aber die konkreten Änderungswünsche vage blieben oder widersprüchlich waren. Vielfach geäußert wurde auch der Wunsch nach einem »Oma-

Knopf«, mit dem man, wenn man sich in der Menüstruktur verirrt hat, alles wieder auf Anfang stellen kann.

Vielleicht zeigt dieses magere Ergebnis, dass moderne Brücken und Brückengeräte eigentlich funktional gut ausgereift sind, vielleicht zeigt es auch einen gewissen Fatalismus der Nautiker: Man hat sich halt dran gewöhnt. Die Verbesserungsvorschläge, die von den Nautikern viel lebhafter und konstruktiver vorgetragen wurden, betrafen viel mehr die »irdischen Bedürfnisse« während der Brückenwache; z. B.:

• Definierte, sichere und kardanische Halterungen für Kaffeetassen am Brückenpult (hier sahen wir interessante Bastellösungen, die aber verschiedentlich auch versagten, so dass sich der Kaffee über Nautiker und Bedienpult ergoss);

• Bequeme, genügend weit nach vorne und hinten verschiebbare Sitze (Brückenpulte können sehr ausladend sein und kleinere Menschen können sitzend längst nicht alle wichtigen Bedienelemente erreichen);

• Sichere Verankerungen für die schwere italienische Kaffeemaschine;

• Moderne, einfach zu bedienende Verwaltungssoftware;

• Entlastung vom Papierkram;

• Systeme für die optische Kontrolle nach achtern, Verringerung des »toten Schornsteinwinkels«;

• Möglichkeiten zur Speicherung der individuellen Präferenzen bei der Grundeinstellung der nautischen Geräte, so dass diese bei Wachantritt wieder initialisiert werden kann;

• Bessere Soundsysteme auf der Brücke.

Es sind dies alles Vorschläge, die dazu dienen sollen, die Konzentration des Nautikers auf seine Fahraufgabe zu verbessern. Patentrezepte gibt es keine, weil die Typen zu unterschiedlich sind. Es gibt Nautiker, die lange Zeit still am Fahrpult sitzen und von hier aus alles unter Kontrolle haben wollen. Es gibt die »Tiger«, die von Nock zu Nock wandern und am liebsten eine Fernbedienung hätten. Und es gibt die Aktivisten, die ständig irgendetwas basteln, ausfüllen, polieren, überprüfen. Eine für alle ideale Brücke kann und wird es deshalb nicht geben.

Schlussbemerkung

Schiffsbrücken wurden in diesem Beitrag als komplexe sozio-technische Systeme beschrieben. Das bedeutet auch, dass Technisierung »an sich« im maritimen Bereich weder als gut noch als schlecht beurteilt werden kann: Bemühungen um eine weitere Technisierung der Brücken und Automatisierung des Schiffsführungsprozesses müssen vor dem Hintergrund ihrer Interaktion mit dem »sozio-Anteil« des Gesamtsystems beurteilt werden. Schon die existierenden Brückensysteme sind komplexer als manche Nautiker dies wünschen, ihre funktionale Vielfalt wird in der konkreten Tätigkeit nur ansatzweise genutzt.

Zur Verbesserung der Pünktlichkeit des Schiffsverkehrs, zur Vermeidung von Schäden aller Art und ggf. sogar zur Senkung von Versicherungsprämien für Reeder ist die Technisierungsstrategie allerdings nur ein Stellrad. Andere Stellräder sind die Humanisierung des gesamten Tätigkeitskomplexes »Brückenwache« im Hinblick auf Verwaltungsarbeit und Ruhezeiten sowie die Qualifizierung der Kapitäne und Offiziere im Hinblick auf Kommunikation, Organisation und Menschenführung. Unsere Untersuchungen zeigen, dass diese Stellräder sehr viel Potential bieten. Es ist interessant, dass die im Juni 2010 von der IMO beschlossenen »Manila amendments« zur STCW genau diesen Punkt verpflichtend geregelt haben. Zum Beispiel sind ab Januar 2012 Nautiker hinsichtlich der folgenden Kompetenzen zu trainieren:

1. allocation, assignment, and prioritization of resources,

2. effective communication,

3. assertiveness and leadership,

4. obtaining and maintaining situational awareness.

Aus der Sicht des DGON-Bridge-Projektes erscheinen diese Forderungen sinnvoll. Es wäre zu begrüßen, wenn durch unseren Beitrag weitere Forschungsaktivitäten angeregt würden, die im Rahmen der neuen IMO-Regulationen zu einer weiteren Verbesserung der internen Passung zwischen Schiffsbrücke und Nautiker beitragen könnten.

Verfasser:

Prof. Dr. Stefan Strohschneider

Kerstin Klemp

Ulrike Brüggemann

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Fachbereich Interkulturelle Wirtschaftskommunikation

Ernst-Abbe-Platz 8, 07743 Jena

Tel.: 03641/944-376, www.iwk-jena.de

Prof. Dr. Stefan Strohschneider, Kerstin Klemp, Ulrike Brüggemann