Die Entwicklung von den ersten Duckdalben bis zum schwimmenden Hafen zeichnet Professor Hans-Dieter Clasmeier nach

1. Der Hafen als unabdingbare Grundlage für eine erfolgreiche Schifffahrt

Mit dem Ausspruch »Seefahrt tut not«, der Titel[ds_preview] eines seiner Bücher wurde, prägte 1913 der bekannte norddeutsche Schriftsteller und Fahrensmann Johann Kinau alias Gorch Fock eine bekannte Weisheit neu. »Navigare necesse est« war der Spruch des römischen Feldherrn Pompeius, mit dem er unwillige Seeleute zum Auslaufen drängte, allerdings nicht ohne hinzuzufügen: »Vivere non«.

Der lateinische Begriff »Navigare necesse« wurde auch 1885 bei der Gründung der Permanent International Association of Navigation Congresses (PIANC) in Brüssel zum Wahlspruch einer Institution, die es sich zum Ziel gesetzt hat, dem Kapitän und der Mannschaft eines Schiffes vergleichbare nautische Anlauf- und Liegebedingungen in den Häfen der Welt zu garantieren. Ein hehres Ziel, das heute, nahezu 130 Jahre später, jedoch immer noch nicht überall erreicht worden ist. Was ist ein Schiff ohne Wasserstraße, auf der es sich möglichst gefahrlos bewegen kann? Was aber ist ein Schiff ohne Hafen, wenn es keine Möglichkeit gibt, die kostbare Ladung aufzunehmen oder an Land zu bringen? Jedes Schiff hat einen »Heimathafen«, in dem es bei Unbilden Schutz finden sollte!

Der »Hafen« wurde mit zunehmender Größe der Schiffe allerdings immer häufiger ein komplexes Ingenieur- und Verkehrsbauwerk. Aber erst durch die Schiffe und ihre Besatzung, die Schauerleute, die Kräne und die Lagerhallen wird es zum Leben erweckt. Am Anfang der Hafenbautechnik standen und stehen auch heute noch, vor dem hafenspezifischen Landanschluss (Straßen, Eisenbahnen), die für die Schifffahrt wichtigen Wellenbrecher für einen ruhigen Liegeplatz, das genügend tiefe Fahrwasser und die ausreichend standsicheren Kaimauern. Ihre Entwicklung in den vergangenen 150 Jahren soll im Folgenden umrissen werden.

1.1 Hafenbau im Altertum, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit

Schifffahrt findet seit etwa 4.500 Jahren statt. Doch die ersten Schiffe benötigten nicht unbedingt Hafenanlagen. Die Schiffe waren klein und wiesen nur einen geringen Tiefgang auf. Zum Laden und Löschen wurden sie von den Nutzern auf das flache Ufer eines Flusses oder auf den flachen Strand des Meeres gezogen. Auch wurde die Ladung häufig durch die Menschen in das im seichten Wasser liegende Boot getragen.

Der Mensch sucht aber seit jeher nach Möglichkeiten, sich das Leben einfacher zu machen. Für die Schifffahrt und den Umschlag bedeutete dieses, dass zunächst hölzerne Stege gebaut wurden, die in das Wasser hineinragten, oder aber es wurden geeignete Steinblöcke im Wasser versenkt, die eine Art Mole bildeten, an denen die Schiffe anlegen konnten. Das Laden und Löschen wurde so erheblich vereinfacht. Ladebäume wurden an Land aufgestellt, um höhere Lasten bewegen zu können.

Der römische Baumeister Marcus Vitruvius Pollio (kurz: Vitruv) beschrieb schon um 30 vor Christi Geburt in seinem Lehrbuch »De Architectura Libri Decem« (Vgl. Vitruv: Zehn Bücher über Architektur – De Architectura Libri Decem, Übersetzung von C. Fensterbusch, wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1991.), das er dem Kaiser Augustus gewidmet hat, verschiedene Schwierigkeiten, wie sie beim Bau von Ufermauern auftreten und wie sie gemeistert werden können, indem klare Planungs- und Verhaltensmaßregeln gegeben werden. Im zwölften Kapitel des fünften Buches nennt er Planungskriterien für den Bau von Hafenanlagen. Er erläutert unter anderem einen Baukörper, den wir heute mit »Kastenfangedamm« übersetzen, der schrittweise in das tiefere Wasser hineingebaut werden sollte, um dahinter ein wellenberuhigtes Hafenbecken schaffen zu können oder um den Raum dahinter mit geeignetem Boden aufzufüllen.

Im Gegensatz zur Blockmauer, die aus großformatigen behauenen Felsblöcken besteht, ist der Fangedamm, hergestellt aus zwei miteinander verbundenen Holzwänden, deren Zwischenraum mit Schotter oder groben Steinen gefüllt wird, aber wesentlich feingliedriger und auch einfacher aufzubauen.

J. Müller und J. Steiner griffen diese Idee in ihrem nicht nur für Erwachsene gedachten Bilderbuch »Die Menschen im Meer« auf und skizzierten den Bau eines aus hölzernen Bohlen und Pfählen entstehenden »Kastenfangedammes« (Abb. 1). (Vgl. J. Müller / J. Steiner: Die Menschen im Meer, Verlag Sauerländer, Aarau 1981.)

Dieser kam damals vorwiegend dann zum Einsatz, wenn große Blocksteine nicht verfügbar waren, denn der Kastenfangedamm konnte zur Erlangung einer ausreichenden Standfestigkeit (meist war es die Kippsicherheit) nur mit dem anstehenden vorhandenen Boden gefüllt werden.

Viele der frühen Uferbauwerke sind aus großen behauenen Felsblöcken hergestellt worden. Hinsichtlich des Transports dieser Blöcke haben insbesondere die Ingenieure in Phönizien und im frühen Ägypten große Erfahrung sammeln können, wofür Ausgrabungen von Hafenanlagen in der Levante noch heute Zeugnis ablegen.

Über Jahrhunderte blieben diese Techniken für den Hafenbau bzw. den Bau von Kaimauern und Uferwänden die einzig einsetzbaren. Geringe Schiffstiefgänge von nur wenigen Dezimetern erforderten hier aber auch keine weiteren Innovationen.

Mit dem Einzug der Dampfmaschine und der Verwendung von Stahl in der Schiffbautechnik wurden die Schiffe nicht nur größer, sondern auch schwerer. Ihr Tiefgang nahm dramatisch zu und somit musste der Hafenplaner seine Kaimauern den Schiffen anpassen.

Etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurde daher die Konstruktion der Uferbauwerke für die Schifffahrt neu definiert. Prägten bisher die an Duckdalben festgemachten Segelschiffe das Bild in den Häfen, kam nun durch die Weiterentwicklung der Dampfmaschine, aber auch des Stahlschiffbaus ein vollkommen veränderter Schiffstyp zunehmend zum Einsatz.

Der Engländer Isambard Kingdom Brunel setzte zunächst mit dem Dampfschiff »Great Britain« 1843 neue Maßstäbe. Bereits 1858 folgte mit der »Great Eastern« ein nahezu doppelt so großes Schiff (Abb. 2). Mit einer Länge von 692 Fuß, einer Breite von 82,5 Fuß und einem Tiefgang von 30 Fuß hatte es eine Wasserverdrängung von 27.380 t. (Vgl. J.B. Caldwell: The three great ships, in: Alfred Pugsley: The works of Isambard Kingdom Brunel, Cambridge University Press 1976, S.137 ff.) Damit wurde alles Bisherige im Schiffbau in den Schatten gestellt. Natürlich hatte dies auch einen erheblichen Einfluss auf die Gestaltung der Häfen und ihrer Zufahrten. Die vorhandenen Wassertiefen in den Hafenzufahrten und an den existierenden Kaianlagen mussten vertieft und ausgebaggert werden.

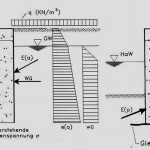

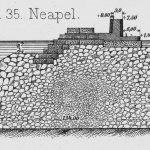

In der Vergangenheit wurde die Standsicherheit der für die Schifffahrt genutzten Uferbauwerke dadurch garantiert, dass ein ausreichend großes Gewicht des Baukörpers einen zufriedenstellenden Widerstand gegen den aufzunehmenden Erddruck darstellte. Die Standsicherheit konnte als reines Kipp- oder Gleitsystem definiert werden (Abb. 3).

Insbesondere in den Anrainerländern der Nordsee mit ihren oft sehr flachen Küstenlinien stellte der Bau von hohen Kaimauern aber eine neue Herausforderung dar. Ausreichende Wassertiefen zum Versenken von vorbereiteten Blöcken waren nur selten vorhanden. Uferbauwerke mussten deshalb in großen offenen Baugruben hergestellt werden. Der Boden bis zum tieferen Fahrwasser war anschließend abzubaggern.

Die Phase der tiefliegenden Pfahlroste begann nun (siehe auch Abb. 9). Dank moderner Hebetechnik, anfangs unter Einsatz von Dampfmaschinen, dann mithilfe von Elektro- und Dieselmotoren, entwickelte sich im Wasserbau eine Hybridtechnik, die den Bau von flach- oder auf Pfahlrosten gegründeten Schwergewichtskaimauern in offenen Baugruben vorsah. Eine große Erleichterung brachten schließlich die stählernen Spundwände, für die ja bereits Vitruv die Grundlagen beschrieben hat. Hier war es allerdings die Holzspundwand.

Auch Ebbe und Flut haben einen Einfluss auf die Konstruktion von Hafenanlagen und Uferbauwerken. Ein oftmals beträchtlicher Tidehub, insbesondere in der Irischen See, erforderte für die Schiffe bei Niedrigwasser ein ausreichend tiefes Hafenbecken. Sperrtore zwischen dem Tidefluss, z. B. dem Mersey River in Liverpool, und dem Hafenbecken (Dock) ließen die Zufahrt in den Hafen nur in der Phase des Flutscheitels zu.

Die bereits aus der Binnenschifffahrt bekannte Schleuse kam schließlich auch in den Seehafenzufahrten zum Einsatz, um die Abhängigkeit vom Tidewasserstand zu verringern. Mit dem Bau der Großen Seeschleuse in Emden und den Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals in Brunsbüttel und Holtenau im Zeitraum von 1907 bis 1914 wurden Meilensteine für den modernen Seeschleusenbau gesetzt.

Bauaktivitäten mit dem Wasser und insbesondere im Wasser forderten den Ingenieur schon immer heraus. Wie konnte er es regeln, dass seine Hafenbauwerke nach der Fertigstellung für die Schifffahrt stets erreichbar waren, ohne dass er anfangs bei dem Bau durch das Wasser über Gebühr beeinträchtig würde? Diese Frage führte ihn schließlich dazu, Techniken zu entwickeln, mit denen er Bauwerke unabhängig von den Wasser- oder Grundwasserständen erstellen konnte, ohne dass ihm das Wasser ein unüberwindliches Hindernis wurde.

Baugruben konnten etwa ab der Wende zum 20. Jahrhundert dank der Entwicklung der Maschinentechnik mithilfe leistungsfähiger Pumpen trockengehalten und Uferbauwerke oder Schleusen darin hergestellt werden.

1.2 Der moderne Hafenbau

Der moderne Hafenbau startete seinen Siegeszug, wie es auch anders nicht zu erwarten war, im Mutterland der industriellen Revolution, in England. Blicken wir in der Mitte des 19. Jahrhunderts in die damaligen Fachzeitschriften, allen voran die »Zeitschrift für Bauwesen«, dem Vorgänger der heutigen »Bautechnik«, so stellen wir fest, dass sehr viel über die Hafenbauten in England, insbesondere in Liverpool, berichtet wurde. Auch Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam spielten seinerzeit eine wichtige Rolle.

Die Bauten in den deutschen Nordseehäfen waren im Gegensatz dazu aber nur von geringer Bedeutung. Allerdings wurden Baumaßnahmen in den Ostseehäfen in Ostpreußen und an der pommerschen Küste etwas häufiger beschrieben, wenngleich sie hinsichtlich der Wassertiefen bzw. des zu überbrückenden Geländesprungs eher eine untergeordnete Rolle darstellten.

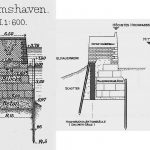

Die erste große Hafenbaumaßnahme der Neuzeit in Deutschland (Königreich Preußen) war die Anlage eines Kriegshafens am Jadebusen, aus dem das heutige Wilhelmshaven entstehen sollte. Mit der Bauleitung wurde 1854 der im preußischen Ministerium für Handel, Eisenbahnen und öffentliche Arbeiten beschäftigte Geheime Oberbaurat Gotthilf Hagen (Abb. 4) betraut. Er erkannte sehr schnell, dass er das Projekt nur dann erfolgreich durchführen könne, wenn er die bekanntesten europäischen Hafenbauspezialisten der Zeit für sich gewinnen konnte. Es waren dies der englische Wasserbauspezialist und Telford-Schüler James Meadows Rendel, der Rotterdamer Hafenbaudirektor A. Greve und der Hamburger Baudirektor A. Hübbe. (Vgl. Rolf Uphoff: Hier laßt uns einen Hafen bau’n!, Isensee Verlag, Oldenburg, 1995, S. 75 ff.)

Rendel war bekannt geworden durch die Hafenbauten am Mersey River bei Birkenhead und Liverpool sowie durch die Anlage des Hafens Grimsby und der Sicherheitshäfen Holyhead und Portland. (Vgl. G. Hagen, in: Mitteilungen aus Vereinen, Zeitschrift für Bauwesen, Berlin 1857, S. 610.) Allerdings war er mit der Situation der norddeutschen Wattengebiete nicht ausreichend vertraut, sodass Hagen schließlich die Planung selbst in die Hand nahm. Die Hafenanlagen wurden in der Zeit von 1857 bis 1869 realisiert. Dies wird aber später noch näher erläutert.

In die Bauphase des Wilhelmshavener Kriegshafens fielen auch Planungsaktivitäten für weitere Hafenbauten an der Nordseeküste, allerdings auch an der Ostsee. Zu nennen ist hier zunächst einmal der Ausbau des Hafens Geestemünde, es folgten der Bau des Hafens Harburg und der des neuen Hamburger Hafens am gegenüberliegenden Elbufer. Ein mit Wilhelmshaven vom Umfang her vergleichbares Projekt war schließlich die Anlage großer Hafenbecken für den neuen Weserhafen in Bremen ab 1885. (Vgl. Ludwig Franzius: Neue Hafenanlagen zu Bremen eröffnet im Jahre 1888, Druckerei Jänecke, Hannover 1888.)

Um die Jahrhundertwende wurden dann zunächst der Kriegshafen an der Jade erweitert und der Hafen Emden anfänglich im Tidebereich und danach auf eingedeichten Wattflächen ausgebaut. Hier wurden für den modernen Hafen- und Wasserbau neue Maßstäbe gesetzt, die über Jahrzehnte Bestand haben sollten.

Mit der Entwicklung von leistungsfähigen Nassbaggergeräten in den 1970er-Jahren mit einem Ladevolumen von bis zu 50.000 m³ Sand, dem Bau von Spezialschiffen für den Transport von schweren Stahlbetonfertigteilen und der Möglichkeit, sehr lange und großdimensionierte Pfähle und Spundbohlen leicht in den Boden einzubringen, lassen sich heute riesige Hafenflächen und künstliche Inseln schaffen, um anschließend darauf Hafenbauwerke, Flughäfen und Siedlungen zu errichten. Der Bau der Maasvlakte vor Rotterdam ist eines der markantesten Beispiele der letzten Jahre an der Nordsee.

1.3 Der Hafenbau in Lehrbüchern und Fachzeitschriften

Wenn über die Entwicklung der modernen Hafenbautechniken in Deutschland geschrieben werden soll, steht an erster Stelle der bereits kurz angesprochene Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen, der 1797 in Königsberg geboren wurde und 1884 verstarb. Er muss als Wegbereiter für viele Wasser- und Hafenbauprojekte, nicht nur im Königreich Preußen, in dessen Diensten er stand, sondern auch darüber hinaus, gesehen werden. Seine auf mehreren Reisen zu den verschiedensten Wasserbauwerken, seien es die Häfen in England, Holland, Belgien und Frankreich, aber auch in den deutschen Ostseehäfen gewonnenen Erkenntnisse konnte er bald nach Beendigung seiner Wanderschaft in einem umfangreichen Reisebericht 1824 zusammenfassen. Im ostpreußischen Pillau wurde ihm 1826 die Ausführung aller Hafenbauten übertragen, bevor er schließlich den Kriegshafen an der Jade planen und bauen sollte. (Vgl. Dresel: Laudatio zum Tode von G. Hagen, in: Zeitschrift für Bauwesen, Beilage 2, 1884.)

Neben seiner Lehrtätigkeit an der Baufachschule in Düsseldorf fand er Zeit, den ersten Band seines umfangreichen »Handbuchs der Wasserbaukunst« im Jahr 1844 zu veröffentlichen. (Vgl. G. Hagen: Handbuch der Wasserbaukunst, Verlag Bornträger, Königsberg, 1853.) Weitere Bände folgten bis 1865. Sein Werk kann als Vorläufer der ab etwa 1880 bei Engelmann in Leipzig in der Reihe der »Handbücher der Ingenieurwissenschaften« erschienenen, umfangreichen Bände von Franzius / Sonne »Der Wasserbau« gesehen werden. (Vgl. Franzius / Sonne: Der Wasserbau, in: Handbuch der Ingenieurwissenschaften, versch. Auflagen, Engelmann, Leipzig.)

Das letztgenannte, mehrbändige Werk war bis in die 1930er-Jahre das maßgebliche Lehrbuch für den Hafen- und Wasserbauingenieur. In den sechs erschienenen Auflagen lässt sich heute sehr gut die Entwicklung der Hafenbautechnik nachvollziehen.

Weitere Auflagen erschienen nicht. Ein aktuelleres Lehrbuch für den Hafenbau wurde erst nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges mit »Seewasserstraßen und Seehäfen« von Heinrich Press 1962 bei Wilhelm Ernst & Sohn veröffentlicht (Vgl. Heinrich Press: Seewasserstraßen und Seehäfen, Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1962.), das aber leider bis heute keine adäquate Nachfolge in deutscher Sprache gefunden hat. Verschiedene englischsprachige Lehrbücher können allerdings dieses Manko sehr gut ausgleichen.

Das letzte Werk »Handbook Quaywalls«, das bei CUR in Rotterdam 2005 erschien (Vgl. Handbook Quaywalls, Center for Civil Engineering Research and Codes (CUR), Rotterdam, Gouda 2005.), stillt insbesondere im Bereich der Uferbauwerke den Wissensdurst von Studenten des Bauingenieurwesens und von Fachleuten, die mit dem Thema bisher wenig konfrontiert wurden. Auch an das vorzügliche, leider aber inzwischen vergriffene Lehrbuch von Per Bruun, »Port Engineering«, das in der 4. Auflage zuletzt 1990 erschien, sei hier erinnert. (Vgl. Per Bruun: Port Engineering, Vol. 1 und 2. Fourth Edition, Gulf Publishing Company, Houston, 1990.)

Der deutsche Hafenbaufachmann trifft sich regelmäßig mit Kollegen in der 1914 gegründeten Hafenbautechnischen Gesellschaft (HTG, heute Hafentechnische Gesellschaft). Die Publikationen der Gesellschaft,( HTG-Jahrbuch, Band 1 (1918) bis Band 56 (2010), Herausgeber Hafen(bau)technische Gesellschaft, Hamburg.), (HTG-Handbuch, Band I (1955) bis Band XXXII (1987), Herausgeber HANSA / Hafenbautechnische Gesellschaft, Hamburg.), (Tagungsband zum HTG-Kongress, 1995 bis 2011, Herausgeber Hafen(bau)technische Gesellschaft, Hamburg.) die den Mitgliedern teilweise kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, stellen weitaus besser als manches Lehrbuch die vielen Schritte nicht nur der Entwicklung von Uferbauwerken, sondern auch die aus der Schifffahrt resultierenden stetig steigenden Anforderungen an die Hafenbautechnik dar. Mit der Neugründung der Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die HANSA zum offiziellen Organ der HTG.

Nicht zu vergessen ist auch die »Bibel« für den Hafenbauer, die »Empfehlungen des Arbeitsausschusses für Ufereinfassungen (EAU)«, die inzwischen in der 11. Auflage von 2012 vorliegt. Auf Initiative eines der damals führenden Grund- und Hafenbauer Deutschlands, Prof. Arnold Agatz, wurde 1949 der »Uferausschuß« als Unterausschuss innerhalb der HTG gegründet. ( Vgl. Die Hafenbautechnische Gesellschaft 1941–1949, in: Jahrbuch der HTG, 19. Band, Berlin 1951.) 1951 wurde die Leitung des Uferausschusses Erich Lackner aus Bremen, einem der späteren Vorsitzenden der HTG, übertragen. Die Arbeitsergebnisse in Sachen Hafenbautechnik werden seit 1955 in entsprechenden Empfehlungen veröffentlicht, die in unregelmäßigen Abständen in Buchform zusammengefasst werden. (Vgl. Die Hafenbautechnische Gesellschaft 1955–1957, in: Jahrbuch der HTG, 23./24. Band, Berlin 1959.) Die aktuellen Jahresberichte des Arbeitsausschusses werden jeweils im Dezember eines Jahres in der Zeitschrift »Die Bautechnik« abgedruckt.

Bereits rund 30 Jahre vor der Gründung der HTG, nämlich 1885, traf sich in Brüssel auf Initiative des belgischen Königshauses erstmals der ständige internationale Schifffahrtskongress PIANC (s. o.), der es sich zur Aufgabe gemacht hat, international gültige Regeln aufzustellen, um der Schifffahrt eine sichere Zufahrt in die Häfen und dort eine gute Umschlagaktivität zu garantieren. Auch diese Vereinigung publiziert ihre Erkenntnisse in Empfehlungen, in Jahresberichten und Proceedings der im Abstand von vier Jahren stattfindenden Kongresse. In nationalen Sektionen des PIANC treffen sich die Fachleute ebenfalls und tauschen ihre Erfahrungen aus.

Ergänzend sind noch die Empfehlungen des Unterausschusses Küstenschutz der HTG zu erwähnen, der diese gemeinsam mit dem Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen (KFKI) herausgebracht hat. Hier werden die verschiedenen Wechselwirkungen zwischen Küste und Meer näher erforscht und dargestellt, die insbesondere in Häfen an der freien See von übergeordneter Bedeutung sind. (Vgl. EAK 2002/2007, Empfehlungen für Küstenschutzwerke, in: Die Küste, Heft 65, 2002, Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen (KFKI).) Im Weiteren wird für den hier vorliegenden Beitrag auf die genannten Lehrbücher und Schriften zurückgegriffen, es werden aber auch eigene Erfahrungen mit eingebracht.

2. Die verschiedenen Elemente des Hafenbaus

2.1 Baugruben für Uferbauten und Hafenbecken

Größere, allgemein tidebedingte Wasserstandsunterschiede machten die Abfertigung der zunehmend tiefer gehenden Schiffe im Hafen immer schwieriger. Das bisher zur Mitte des 19. Jahrhunderts bewährte System der Leichterung der Seeschiffe, für die im Strom bei ausreichender Wassertiefe Dalbenliegeplätze (Duckdalben (»Duckdalben« ist die eingedeutschte Form des französischen Begriffs »Duc d’Alba« für ins Wasser eingerammte Pfähle, an denen Schiffe anlegen und festmachen konnten, die angeblich erstmals vom Herzog von Alba eingesetzt wurden.)) bereitgestellt wurden, kam hinsichtlich der Leistungsfähigkeit beim Umschlag schnell an seine Grenzen. Gerade bei Niedrigwasser konnten oftmals auch die Leichterboote nicht die Lagerhäuser am Ufer erreichen, die meist über einfache Steganlagen verfügten. So gingen die Hafenplaner dazu über, sogenannte Tide- und Halbtidebecken zu schaffen. Bei hohen Wasserständen im Bereich des Flutscheitels wurde ein Tor geöffnet, das das Hafenbecken vom Tidestrom abtrennt. Das Schiff kann einlaufen, um dann im abgeschlossenen Hafen unbeeinflusst von Ebbe und Flut beladen oder gelöscht zu werden.

Der Bau dieser Hafenbecken und der sie mit dem Tidefluss verbindenden »Dockschleuse« sowie der notwendigen Kaimauern geschah allgemein in einer größeren Baugrube, die aber mit sehr viel Aufwand vom eindringenden Grundwasser freigehalten werden musste. Die ab dem Anfang des 19. Jahrhunderts am Mersey River bei Liverpool entstandenen Hafenanlagen (Abb. 5) geben ein gutes Bild über die Leistungsfähigkeit der damaligen Bautechnik ab. (Vgl. J. Justen: 100 Fuß weite Kammerschleuse in Liverpool, in: Zeitschrift für Bauwesen, 1859, S.491ff.)

Die jedoch zu dieser Zeit an der deutschen Nordseeküste entstehenden ersten Tidehafenbecken in Emden, an der Geeste und in Harburg waren allerdings weitaus einfacher zu erstellen als die Liverpooler Hafenanlagen. Im Gegensatz zu den Häfen an der Irischen See betrug der Tidehub an Elbe, Weser und Ems mit rund 3 m nur ein Viertel der beispielsweise in Bristol am

Severn River gemessenen Gezeitenwasserstandsunterschiede.

Mit der Unterzeichnung des Staatsvertrages zur »Errichtung eines Kriegshafen-Etablissements an der Jade« zwischen dem Königreich Preußen und dem Großherzogtum Oldenburg, welches entsprechende Ländereien zur Verfügung stellen sollte, wurde dann aber 1854 die Planung für den damals in Deutschland größten Dockhafen angestoßen. Hatten sich die Dockhäfen in England schrittweise entwickelt, war nun an der Jade eine logistische Meisterleistung hinsichtlich der Beförderungstechnik für den Bodenaushub gefordert. Auch der Baugrund aus Schlick, Klei und Tonschichten war ein weitaus schwierigerer und unberechenbarerer als der am Mersey River meist anzufindende Mergel und Sand.

Überliefert ist, dass anfänglich mehrere hundert Arbeiter im Durchschnitt zwölf Stunden täglich mit Schiebkarre und Schaufel tätig waren, im Sommer sogar von 4:30 Uhr bis 20:30 Uhr. In den Jahren ab 1862 waren jeweils zwischen 1.500 und 2.300 Arbeiter im Einsatz (Abb. 6). Rolf Uphoff hat in seiner Entstehungsgeschichte der Stadt Wilhelmshaven insbesondere auch die soziale Situation der bei dieser Baumaßnahme eingesetzten Arbeiter sehr ausführlich beschrieben.

Wie anders sieht doch eine Hafenbaumaßnahme ähnlicher Größe mehr als 100 Jahre später aus. In Bristol wurde in den 1970er-Jahren das Royal Portbury Dock mit ca. 450.000 m² Ausdehnung geschaffen (Abb. 7). Eine überschaubare Anzahl an Baggern und Dumpern waren in der Lage, innerhalb kurzer Zeit den Bodenaushub von 4,4 Mio. m³ zu bewerkstelligen. (Vgl. F. Irvin-Childs et al.: The Royal Portbury Dock, Bristol. Proc. Inst. Civ. Engineers, Part I (1978), S. 63-82.)

Die Möglichkeiten des Hafenbauers orientieren sich an den ihm zur Verfügung stehenden Techniken, die seit jeher von der Entwicklung des Maschinenbaus abhängen. Daneben muss eine Hafenplanung jedoch auch hinsichtlich der geografischen Lage des künftigen oder auch des vorhandenen Hafens sehr unterschiedlichen anderen Randbedingungen genügen. So hat jeder Hafenplaner seine eigenen Vorstellungen über die richtige Vorgehensweise entwickelt. Den Ablauf einer üblichen Hafenbaumaßnahme im 19. Jahrhundert kann wie folgt zusammengefasst werden:

• Kann eine Hafenanlage (Stege oder Ufermauern) nicht ohne größere Schwierigkeiten in das Wasser hineingebaut werden, bietet es sich an, Ufermauern im Trockenen zu bauen und anschließend das Wasser zum Hafen zu bringen. Die Planungen und Ausführungen für den Neuen Hafen zu Bremen, der im Jahr 1888 eröffnet wurde, sind für diese Philosophie ein hervorragendes Lehrstück.

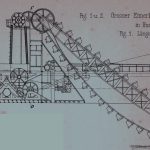

• Durch die Verbesserung der Nassbaggertechnik, die schon Anfang des 19. Jahrhunderts den Eimerkettenbagger (Abb. 8a/b) kannte, konnten am Ende des Jahrhunderts mit der Verlängerung der Leitern auch größere Wassertiefen hergestellt werden.

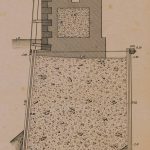

• Somit wurde für die Uferbauwerke bei schwach tragfähigem Untergrund in einer weniger tiefen Baugrube zunächst ein Pfahlrost gerammt, auf das sodann ein Schwergewichtskörper aus Mauerwerk aufgesetzt wurde. Damit war sichergestellt, dass das Holz gegen die immer aktivere Bohrmuschel weitaus besser geschützt war. Bei höher tragfähigem Bau-

grund wurde in eine holzumspundete Baugrube ein unbewehrter Betonkörper als Basis eingebracht, auf den die Kaimauer aufgemauert wurde (Abb. 9a/b). Das Hafenbecken wurde nach der Fertigstellung der Kaimauern, zunächst mittels Schaufeln und Karren, einfacher Trockenbagger und schienengeführter Loren bis etwa zum Niveau des Mittelwassers ausgehoben und dann geflutet. Anschließend konnten landgeführte aber auch schwimmende Eimerkettenbagger das Hafenbecken herstellen.

Wurden die Baugruben bis zum Ende des 19. Jahrhundert ausschließlich durch eine offene Wasserhaltung entwässert, kam um die Jahrhundertwende der Einsatz von gebohrten und verrohrten Brunnen hinzu, aus denen kontinuierlich das Wasser abgepumpt wurde. Die Teufe der Brunnen befand sich einige Meter unter der Baugrubensohle. So ließ sich eine trockene Baugrube herstellen.

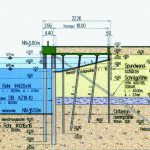

Willy Zander wandte dieses Verfahren erstmals großräumig beim Bau der neuen Seeschleuse in Emden in den Jahren 1908 bis 1910 an. (Vgl. Willy Zander: Erweiterung des Emder Hafens, in: Zeitschrift für Bauwesen, 64. Jg. / 1914 und 65. Jg. / 1915.) Auch die große Schleuse für den Kaiser-Wilhelm-Kanal in Kiel-Holtenau wurde zwischen 1910 bis 1912 unter Einsatz einer Grundwasserabsenkung gebaut. (Vgl. Rogge et al.: Die neuen Ostseeschleusen des Kaiser-Wilhelm-Kanals, in: Zeitschrift für Bauwesen, 73. Jg. / 1923, S. 187 ff. und S. 266 ff.) Nunmehr ließen sich, insbesondere auch auf vorher aufgespülten künstlichen Inseln, Kaimauern für sehr große Gelände-sprünge herstellen. Eines der herausragenden Beispiele ist der Bau der Kaimauern für den Hafen Richardsbay in Südafrika, die 1978 von der Firma Phillipp Holzmann realisiert wurden. (Vgl. Hafen Richardsbay in Südafrika, in: Technischer Bericht Sept. 1977, Holzmann Report, Frankfurt.)

2.2 Steganlagen, Fingerpiers und Seebrücken

Das Einrammen von hölzernen Pfählen in den Seeboden und das Auflegen eines Decks, bestehend aus Brettern, war und ist immer noch eine gängige Praxis für den Bau einfacher Anlegestellen für kleinere Schiffe. Im Sprachgebrauch der Grundbauingenieure hat sich für diese Technik der Begriff der Pfahlrostbauweise durchgesetzt.

Wir finden sie auch heute an jedem See oder auch an Flussläufen und Entwässerungskanälen. Das tiefere Wasser wurde erreicht, indem der Steg kontinuierlich vorgebaut wurde, bis eine ausreichende Wassertiefe für die Schifffahrt erreicht war. Die Konstruktion war anfangs für einen leichten Betrieb ausgelegt, der zwar der Belastung aus dem Umschlag widerstand, aber häufig durch Wellen und Eisgang zerstört wurde. Der über viele Jahrhunderte in das Wasser hinein gebaute Steg wird heute allerdings mit grundlegend geänderter Struktur im Hafenbau eingesetzt.

Als Seebrücke diente er anfangs nur dem Umschlag. Nach der schon 1823 in Brighton gebauten Chain Pier (Abb. 10) kamen weitere Seebrücken an den Küsten von England, Belgien und Frankreich und später auch in Deutschland zur Ausführung. Zur Jahrhundertwende zeigten die Besucher der Seebäder großes Interesse an diesen Seebrücken. Tanzsäle, Spielkasinos und andere Vergnügungsstätten ersetzten oftmals den Hafenbetrieb. Die Seebrücke von Scheveningen bei Den Haag und die 510 m lange hölzerne Seebrücke von Sopot in der Danziger Bucht, die 1925 gebaut wurde, mögen als noch immer aktive Beispiele dienen, wenngleich auch sie mehrfach saniert bzw. erneuert werden mussten.

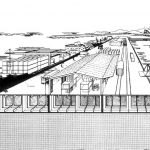

Für den Hafenbetrieb entwickelte sich die Steganlage zur breiteren Fingerpier, an der beidseitig Schiffe anlegen konnten. Mittig auf der Pier angeordnete Lagerhäuser nahmen die Umschlaggüter für den Export, aber auch für den Import auf. Für die damaligen Landtransportmöglichkeiten waren sie in der Breite vollkommen ausreichend, für heutigen Umschlag sind sie aber in keinster Weise mehr geeignet. Ein gutes Beispiel für umfangreiche Fingerpiers finden wir z. B. noch heute an den Ufern des Hudson River in Manhattan und in der Bucht von Sydney. Die Nutzung dieser historischen Anlagen ist vielfältig, von Tagungsstätten über Hotels zu hochwertigem Wohnraum ist alles möglich.

Für den modernen Massengutumschlag von Erzen, Kohle oder Rohöl ist dank einer hochentwickelten Fördertechnik die Seebrücke an flachen Küsten das optimale Hafenbauwerk, zumal die hier eingesetzten Schiffe Tiefgänge von häufig mehr als 25 m aufweisen. Große Lagerflächen können dabei aber nur am Festland angeordnet sein. Eine der längsten Brücken ist die 1972 vor El Aaiún in der Westsahara für den Export von Phosphat entstandene Anlage (Vgl. Fritz Leonhardt: Wasserbau, in: Ingenieurbau. Wissenschaftler planen die Zukunft, Darmstadt 1974, S. 240.). Mit 3.500 m war sie damals die weltweit längste Umschlagbrücke, von der aber heute ein Teil zurückgebaut ist.

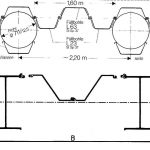

In Deutschland sind einige bis zu 1.380 m lange Seebrücken in den Jahren zwischen 1955 und 1985 in der Jade bei Wilhelmshaven für den Umschlag von Öl und Kohle entstanden (Abb. 11).

Durch die immer leistungsfähigeren Einbringgeräte (Rammen und Vibratoren) für Pfähle, die neben einer hohen Schlagkraft den Pfahl auch durch Vibration in Schwingungen versetzen können, ist es heute ohne Schwierigkeiten möglich, Rohrpfähle mit einem Durchmesser von bis zu 3 m ausreichend tief abzusetzen und zu gründen. Des Weiteren lassen sich vorgefertigte Brückenelemente mit einem Gewicht von mehreren 1.000 t mittels Schwimmkränen am Fertigungsort an Land aufnehmen und vor Ort in der See auf die vorbereiteten Pfahlroste oder den vorbereiteten Seeboden absetzen, um daraus komplexe Wasserbauwerke zu errichten.

Ein großer Nachteil der Seebrücke für den allgemeinen Hafenbetrieb ist allerdings darin zu sehen, dass es beim Umschlag von verschiedenartigen Gütern schnell zu logistischen Problemen im An- und Abtransport der Waren kommen kann. Insofern bleibt die Einsatzmöglichkeit von Seebrücken fast ausschließlich den klassischen Massengütern erhalten, solange keine leistungsfähigen Fördersysteme z. B. für den Transport von Containern von und zu rückwärtigen Lagerflächen entwickelt worden sind.

2.3 Die Bedeutung der Stahlspundwandbauweise für den Kaimauerbau

Hölzerne Pfahlroste, in Verbindung mit Bohlwerken, stellten über Jahrhunderte in den Häfen mit weichem Untergrund oft die einzig mögliche Form eines Uferbauwerkes dar – insbesondere dann, wenn es nahezu unmöglich wurde, vorab in trockenen Baugruben Vorbereitungen zu treffen, wie wir sie bereits beim Bau der neuen Hafenanlagen in Bremen (Abb. 9a/b) sehen konnten. Wir finden eine Vielzahl von hölzernen Pfählen, auf die Holzbohlen aufgelegt wurden. Darauf wurde eine Kaimauer aus Mauerwerk oder behauenem Naturstein aufgesetzt und diese hinterfüllt. Abschließend konnten die neu entstandenen Flächen für den Hafenbetrieb entwickelt und befestigt werden. Unterhalb des Pfahlrostes stellte sich eine natürliche Böschung ein, meist mit einer Neigung von etwa 1:5. Doch diese offenen Pfahlroste ließen, trotz einer wasserseitig vorgesetzten mit Nut und Feder versehenen hölzernen Spundwand einen Wasseraustausch zu und ermöglichten verschiedenen holzschädigenden Lebewesen den Zugang. Vor allem die Bohrmuschel (Teredo navalis) setzte dem Holz erheblich zu und sorgte für bis zu 50 % Querschnittsverlust und damit zu einem Versagen der Pfähle und schließlich des gesamten Bauwerkes.

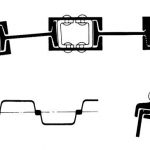

Die am Anfang des 20. Jahrhunderts aufkommende stählerne Spundbohle sollte hier für Abhilfe sorgen. Zunächst waren es durch Nieten zusammengesetzte Bleche und einfache Profile. Diese wurden aber mit der Verbesserung der Walztechnik und der Entwicklung einer Schlossverbindung ab etwa 1910 zu den heute weltweit eingesetzten Stahlspundbohlen (Abb. 12).

Stahlspundwände wurden anfangs häufig vor die hölzernen Pfahlroste gesetzt, um sie zu schützen oder aber im Zusammenhang mit einer Vertiefung der Hafensohle. Das alte Holzpfahlrost wurde abgekapselt, ein Wasseraustausch unterbunden und die Bohrmuschel verdrängt. Doch mit der Korrosion des Stahls und dem dann eintretenden Lochfraß fand die Bohrmuschel erneut Zugang zu den Pfählen und stellte die Standsicherheit des Bauwerks abermals infrage, insbesondere dann, wenn das alte Bauwerk Bestandteil des »Neubaus« blieb.

Hier kann nur festgestellt werden, dass im Falle der Nutzung alter Bauwerksubstanz in einer neuen Konstruktion die Restlebensdauer alter Holzpfähle unbedingt zu berücksichtigen ist. Ein negatives Beispiel hierfür gibt die mehrfache Verbesserung eines 1898 entstandenen Hafenkais an der Unterems, der 1932 und 1985 saniert wurde. Der Begriff einer »Erneuerung« des Kais verbietet sich, da das alte Bauwerk in das neue Bauwerk integriert wurde und auch heute noch ein tragender Bestandteil der Ufermauer ist (Abb. 13). Der Leser mag die Zukunft dieser Hafenanlage selbst bewerten …

Immer höher werdende Geländesprünge erforderten zunehmend komplexere Ausbildungen des Spundwandprofils. Die kombinierte Spundwand (Abb. 14), bestehend aus hohen Biegemomente widerstehenden sehr tragfähigen Pfählen mit dazwischen geschalteten Spundbohlen, wurde die optimale Lösung. Mit ihr können heute Wassertiefen von mehr als 20 m bei einer Spundwandoberkante von 7 m oberhalb des mittleren Hochwassers sichergestellt werden.

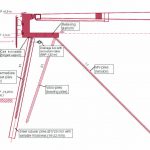

Allerdings erfordert das saubere Einbringen dieser sehr schweren Tragelemente nicht nur eine entsprechend große Kraft, die inzwischen durch schlagkräftige Diesel- oder Hydraulikbären bereitgestellt wird, sondern insbesondere auch eine sehr saubere Führung von Pfählen und Spundbohlen. Leichte Abweichungen von der Solllage in der Horizontalen können bereits beim Einbringen der Füllbohlen zu Schlosssprengungen führen. Die Standsicherheit des Gesamtbauwerks wird gefährdet, wenn der Bodenverlust hinter der Wand ein unzulässig hohes Maß erreicht. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass insbesondere H-Profile mit einem hohen Widerstandsmoment zunehmend durch Verdrehung beim Einbringen gefährdet sind.

Ein Beispiel für die Schwierigkeiten beim Herstellen dieser kombinierten Spundwände ist vor nicht langer Zeit in Wilhelmshaven beim Bau des JadeWeserPorts verzeichnet worden. (Vgl. verschiedene Berichte zum Bau des JadeWeser-Ports in Wilhelmshaven, Zeitraum 2011 bis 2012.) Aus der einfachen Steganlage hat sich ein komplexes Grundbauwerk entwickelt!

Wir müssen heute beim Bau von Pfahlrostbauwerken unterscheiden zwischen der eher konservativen Form der deutschen Hafenbauingenieure und den oftmals sehr innovativen Konstruktionen unserer westlichen Nachbarn. In Deutschland hat sich eine Uferbauweise durchgesetzt, die den Geländesprung von bis zu 25 m vorrangig mithilfe einer Spundwand überwinden möchte. Sehr schwere Walzprofile mit hohem Widerstandsmoment, aber geringer Steifigkeit sollen eingerammt und mittels Zwischenbohlen verbunden werden. Der das System be-

lastende Erddruck wird über ein Pfahlrost und entsprechende Anker aufgenommen. Die Standsicherheit des Systems ist solange gewährleistet, wie die Arbeiten korrekt ausgeführt werden können. Doch was geschieht bei Fehlern im Bauablauf?

Das System der »überbauten Böschung« kann die Erddruckbelastung auf die Spundwand verringern. Ein Teil des Geländesprunges und die damit verbundene Belastung werden nicht durch eine Spundwand aufgenommen, sondern durch ein komplexes System verschiedener tragender Elemente. Hierin unterscheiden sich aber die Hafenbauwerke an der deutschen Nordseeküste erheblich von denen jenseits der Grenzen, wie verschiedene Konstruktionen es belegen (Abb. 15a/b).

Wenn wir ähnliche Wassertiefen und Tideverhältnisse in den Häfen vergleichen, stellt sich uns die Frage, warum die Bauwerke in den Niederlanden um ein Vielfaches einfacher ausgebildet sind? Eine Antwort hierauf sollte jeder Hafenbauingenieur für sich finden…

2.4 Fangedämme

Der von Vitruv oben schon beschriebene Fangedamm war neben den aus Blocksteinen aufgesetzten Baukörpern das wichtigste Element zur Herstellung von Molen und Ufermauern für die Schifffahrt. Allerdings ließ sich hiermit für die immer tiefer gehenden Schiffe im 19. Jahrhundert bald keine ausreichende Wassertiefe mehr herstellen, da die Längen der hölzernen Pfähle und Spundbohlen doch begrenzt war.

Mit der Entwicklung der gewalzten Stahlspundbohle wurde dies jedoch zunehmend einfacher. Anfangs kamen verbesserte Kastenfängedämme, die aus zwei Reihen, im Abstand von einigen Metern, gerammten Spundwänden bestehen und miteinander horizontal verbunden sind, zum Einsatz. Der Raum zwischen den Spundbohlen wird nun mit Sand gefüllt. Dadurch wird ein Schwergewichtsbauwerk geschaffen, das in der Lage ist, auch große Horizontalkräfte aus Erd- und Wasserdruck aufzunehmen. Eine Hinterfüllung des Fangedammes bis hin zur Uferlinie wird möglich. Schließlich lässt sich die »Kaimauer« mit dem Festland verbinden – große neue Flächen können geschaffen werden.

Allerdings bringt ein solcher Kastenfangedamm ein bei anderen Uferbauwerken nicht bekanntes Problem mit sich. Beim Versagen eines Horizontalankers, der beide Wände miteinander verbindet, besteht die Gefahr, dass durch den »Reißverschlusseffekt« das Bauwerk über eine größere Länge zerstört wird. Diesem Effekt kann durch die Aufteilung in einzelne Baukörper abgeholfen werden. Einer der spektakulärsten Fangedammeinstürze (Abb. 16) war bedingt durch das Versagen der horizontalen Anker nach einer Überflutung des Bauwerkes mit anschließendem extremem Niedrigwasser in der Unterweser. (Vgl. H.-D. Clasmeier: Ein Beitrag zur erdstatischen Berechnung von Kreiszellenfangedämmen, Mitteilungen des Instituts für Grundbau und Bodenmechanik an der Universität Hannover, Heft 44, 1995.)

Während das normale Spundwandschloss, wie es in Abb. 12 dargestellt ist, nur sehr begrenzt in der Lage ist, größere Horizontalkräfte zwischen zwei Bohlen zu übertragen, so ist dies mit den schon Anfang des 20. Jahrhunderts erstmals in den Vereinigten Staaten gewalzten Flachprofilen, die mit dem sogenannten »Lackawanna-Schloß« versehen waren, sehr gut möglich (Abb. 17). Damit konnten nun »Kreiszellenfangedämme« hergestellt werden (Abb. 18). Nach der Füllung mit Sand war jede Zelle für sich standsicher. Die anfänglich lose Verbindung durch das einfache Nebeneinanderstellen der Zellen wurde später durch »Zwickelzellen« abgelöst, die mit speziellen Schlossprofilen mit der Hauptzelle verbunden sind.

Im deutschen Hafenbau haben Kreiszellenfangedämme aber nie eine große Rolle spielen können. Im Gegensatz dazu wurden sie aber insbesondere von britischen und US-Ingenieuren weltweit beim Bau von Hafenanlagen eingesetzt. Der technische Aufwand für das Herstellen von Kreiszellenfangedämmen ist nicht unerheblich, allerdings lassen sich die einzelnen Zellen nach Beendigung der Betriebszeit einer Hafenanlage relativ einfach wieder entfernen. Die nur wenige Meter in den Seeboden einbindenden Bohlen können leicht gezogen werden und die Sandfüllung läuft aus der Zelle heraus.

2.5 Der Einsatz von Großfertigteilen im Hafenbau

Schon sehr früh machten sich die Hafenplaner Gedanken, wie sie möglichst einfach eine Grundlage für ihren Hafenbau schaffen können. So ist es nur zu verständlich, dass nicht mehr benötigte Schiffe mit Steinen beladen und an exponierter Stelle versenkt wurden. Sie dienten dann als Basis für die weiteren Arbeiten. Doch nicht immer waren sie verfügbar und so wurde der Senkkasten entwickelt. Anfänglich war dies eine große schwimmfähige Holzkiste, die am Einbauort mit Steinen gefüllt wurde und schließlich auf den Seeboden absank. Es konnte damit eine Basis für eine Kaimauer oder ein strömungs- und wellenberuhigter Bereich geschaffen werden, in dem es sich leichter weiterarbeiten ließ.

Die Fortschritte in der Stahlbau- und Niettechnik ließen es bald zu, auch größere stählerne Elemente herzustellen. Aber erst die Erkenntnis, dass mit bewehrtem Beton ein großvolumiger Schwimmkörper geschaffen werden kann, brachte schließlich dem Schwimmkastensystem den Durchbruch und verhalf damit der Hafenbauphilosophie, den Hafen ins Wasser zu bringen, zum Erfolg. Bereits im Jahr 1906 wurde eine erste Kaimauer auf der Grundlage solcher Schwimmkästen in Rotterdam realisiert (Abb. 19). (Vgl. CUR, Handbook Quay Walls, Center for Civil Engineering Research and Codes, Gouda 2005, S. 41.)

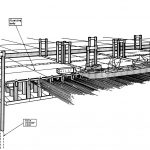

Die Bereitstellung ausreichend großer Trocken- oder Schwimmdocks, in denen die Schwimmkörper geschaffen werden konnten, wurde für diese Bauweise aber ausschlaggebend. Eine Möglichkeit, wie es auch ganz einfach gehen kann, zeigte die Firma Phillipp Holzmann 1940 in Gdingen in der Danziger Bucht (Abb. 20). Die Schwimmkästen wurden am Ufer gebaut, das man anschließend abbaggerte – natürlich nicht die eleganteste Möglichkeit. (Vgl. Wolfram Schenk: Molen und Pieranlagen, in: Technische Berichte der Ph. Holzmann AG, Frankfurt, Sept. 1964, S. 43.)

Der endgültige Durchbruch gelang der Schwimmkastenbauweise offensichtlich am Ende des Zweiten Weltkrieges mit dem Plan der Alliierten zur Landung in der Normandie 1944. Nahezu 100 Schwimmkästen mit einer Länge von bis zu 60 m wurden an der englischen Kanalküste hergestellt und zum »D-Day« am 5. Juli 1944 über den englischen Kanal zur französischen Küste verschleppt, um dort das sichere Anlegen von Schiffen zu gewährleisten (Abb. 21).

Hier standen natürlich strategische Motive im Vordergrund, aber auch heute ist der Schwimmkasten ein vorzügliches Element, um dem Hafenbauer sehr schnell nach ausreichender Vorbereitungszeit eine Basis für seine weiteren Aktivitäten sicherzustellen. Auch lässt er sich als Senkkasten in Verbindung mit einer Druckluftarbeitskammer dort einsetzen, wo vorher Hindernisse oder nicht tragfähiger Boden beseitigt werden müssen. Obwohl deutsche Hafenbauingenieure im arabischen und überseeischen Raum damit mehrfach erfolgreich waren, hat sich der Schwimmkasten beim modernen Hafenbau in Deutschland nicht durchgesetzt. Die Baustelleneinrichtungskosten für den Aufbau einer solchen Fertigungsstraße zur Herstellung der Schwimmkörper sind für diese bewährte Bauweise erheblich. Es bedarf daher schon einer Vielzahl von Elementen, um einen wirtschaftlichen Erfolg herbeiführen zu können.

Inzwischen ist die Technologie zur Herstellung von großformatigen schwimmfähigen Betonkörpern aber so weit fortgeschritten, dass in speziellen Produktionsstätten ohne Schwierigkeiten mehrere Senkkästen täglich hergestellt werden können (Abb. 22). Die fertigen Körper werden mittels spezieller Absenkeinrichtungen einfach zu Wasser gelassen. So wird es möglich, innerhalb kürzester Zeit die Grundlage für ausgedehnte neue Hafenanlagen zu schaffen.

Leider kommt diese Technologie in den deutschen Häfen sehr begrenzt zum Einsatz, da sie natürlich nur bei umfangreicheren Hafenbauten wirtschaftlich vertretbar ist. Aber es ist vorstellbar, dass kostengünstig (z. B. in Ostasien) hergestellte Schwimmkastenelemente mittels Dockschifftransport, wie etwa heute schon Containerkräne, antransportiert werden können, um beispielsweise schnell einen Liegeplatz oder eine Schutzmole herzustellen.

2.6 Der Bau künstlicher Inseln

In der Frühzeit des modernen Hafenbaus wurde häufig dem Meer Land abgerungen, um die Flächen landwirtschaftlich zu bewirtschaften oder dort eine Hafenanlage zu bauen. Hierzu wurden spezielle Techniken entwickelt und landnahe Wattflächen eingedeicht. Im entfernteren Watt wurden künstliche Inseln durch Umdeichung gewonnen, wie es z. B. beim Bau des Eidersperrwerks 1972 in Schleswig-Holstein geschehen ist. Die Planungen an den Küsten der Nordsee wurden aber immer umfangreicher.

Anfang der 1970er-Jahre wollten die Hamburger Hafenbauer mit dem Vorhafenprojekt Neuwerk / Scharhörn die größte künstliche Insel an der Nordseeküste (Abb. 23a) schaffen. Vor Cuxhaven sollten ca. 6.000 ha aufgespült und mit einem rund 16 km langem Damm an das Festland angeschlossen werden, um dort einen modernen Hafen für die Elbmetropole anzulegen, der auch den größten Schiffen genügend Wassertiefe bieten würde. (Vgl. Harald Göhren: Hydrodynamische und küstenmorphologische Probleme bei der Planung des Tiefwasserhafens Neuwerk/Scharhörn, in: Jahrbuch der Hafenbautechnischen Gesellschaft, 33. Band, 1972/73, S. 73 ff.) Noch in der Vorplanung befindlich, wurde dieses Projekt, wie auch der Großhafen mit Flugplatz auf den Wattflächen zwischen Bremerhaven und Wilhelmshaven sowie das Dollarthafenprojekt (Vgl. R. Carsjens / H.-D. Clasmeier: Projekt Dollarthafen, in: Jahrbuch der Hafenbautechnischen Gesellschaft, 41. Band, 1985/86, S. 229 ff.) bei Emden (Abb. 23b), begraben. Einzig die Nachbarn in den Niederlanden setzten mit dem Europoort im Rheinmündungsdelta bei Rotterdam ein Zeichen. Zunächst entstand eine 2.000 ha große Halbinsel, die zurzeit um weitere ca. 2.000 ha erweitert wird.

Der Wunsch nach Neuland, auch an anderen Küsten weltweit, nahm aber weiter zu. Aus einigen Hektar Landgewinnung wurden Tausende. Es entstanden große Hafenflächen und Kaianlagen – und sogar ganze Flughäfen wurden im Meer gebaut. All dies wäre unmöglich, wenn nicht die Nassbaggertechnik Schiffe für das Aufnehmen von Boden und den kostengünstigen Transport über viele Kilometer geschaffen hätte. Nicht mehr der Transport von einem Eimerkettenbagger mit einer Schute zum Einbauort war relevant, sondern die Aufnahme von mehreren tausend Kubikmetern Sand und dessen Transport spielte eine Rolle. Ohne die großen Baggerschiffe wie z. B. die »Vasco da Gama«, die 50.000 bis 70.000 m³ in kurzer Zeit im Küstenvorfeld aufnehmen und dann in die Landgewinnungsmaßnahme wie z. B. den JadeWeserPort einspülen können, wäre das Thema künstliche Insel erledigt.

Aber was sind die neuen Hafenanlagen an der deutschen Nordseeküste im Vergleich zu den in Ostasien auf künstlichen Inseln entstandenen Großflughäfen in Hongkong und in der Bucht von Osaka oder mit dem vor Schanghai durch die Verbindung mehrerer kleiner Inseln gebauten Yangshan-Tiefwasserhafen (Abb. 24) mit mehreren Kilometern Kailänge und einigen tausend Hektar Betriebsfläche? Auch die Hafenausbauten in Tianjin, dem Hafen der chinesischen Hauptstadt Peking, zeugen von den heutigen Einsatzmöglichkeiten moderner Hafenbautechnik.

Doch diese Mammutprojekte sind neben den erheblichen technischen Herausforderungen an die Hafenbauer natürlich auch riesige Eingriffe in das physikalische und biologische Gleichgewicht eines Ästuars oder Küstenabschnittes. Es werden Kenntnisse gefordert, die dem Hafenbauer nur selten zu eigen sind und für die er sich Spezialisten anderer naturwissenschaftlicher Fachgebiete, aber auch aus der Ökonomie suchen muss. Die Diskussion um die Landgewinnung bei Helgoland und die Verbindung der beiden Inselteile zu einer neuen großen Insel für Hafenbetrieb, Offshore-Ansiedlungen und touristische Nutzung, die zunächst einmal beendet wurde, ist für die deutsche Nordseeküste ein beredtes Beispiel. (Vgl. Helgoländer stimmen gegen Inselvergrößerung, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.6.2011.)

Der Hafenbauer möchte natürlich gern seine Möglichkeiten zur Neulandgewinnung zeigen und auch anwenden, wenngleich er den »Trauminseln« im Arabischen Golf vor der Küste des Emirats Dubai eher skeptisch gegenübersteht. Die Trauminsel kann zum Albtraum und vielleicht auch zum Millionengrab werden. Der kurzfristige Gewinn lockt und so werden die möglichen – oft katastrophalen – ökologischen Folgen schnell vernachlässigt.

Der Hafenplaner sieht aber auch im Bau von künstlichen Inseln vor den Küsten oder in den Ästuarien durchaus eine Chance, dem Bevölkerungsdruck, der zunehmend auf die Küstenregionen wirkt, entgegenzutreten. Auch geht es ihm darum, der immer stärker werdenden Nutzung des Küstenvorfeldes, z. B. Energiegewinnung durch Wind, eine sichere Basis für die dort stattfindenden Aktivitäten zu garantieren.

2.7 Molen und Wellenbrecher

Der Umschlag an Seebrücken oder die Leichterung und Beladung zwischen Seeschiff und kleinen Schuten, den sogenannten Leichterbooten, in der freien See wird häufig von Wind und Seegang stark beeinträchtigt bzw. verhindert. So ist es nur zu verständlich, dass bereits in der Antike diese Umschlagstellen durch in das Wasser hinein gebaute Dämme gegen die anlaufenden Wellen geschützt wurden und dadurch Häfen entstanden.

Aber auch hier spielte der Tiefgang der Schiffe anfangs nur eine untergeordnete Rolle. Die Höhe dieser »Wellenbrecher« betrug denn auch nur wenige Meter. Sie wurden, wenn möglich, aus behauenen Blöcken hergestellt oder aber es wurden Fels- und Bodenmassen ins Wasser geschüttet, die dann durch großformatige Findlinge oder Bruchsteine gegen die Einwirkung der Wellen gesichert wurden.

Insbesondere die Häfen des Mittelmeeres wurden jedoch schon um die Wende zum 20. Jahrhundert durch bis zu 40 m hohe Bauwerke geschützt, wie wir sie im »Handbuch für Ingenieurwissenschaften für den Hafenbau« (Band 11, erschienen 1912) abgebildet finden (Abb. 25).

Aber auch für diese Baukörper mussten bei zunehmender Wassertiefe und schwierigem Baugrund neue Konstruktionen entwickelt werden. Die verbesserten Baumaschinen spielten hierbei eine große Rolle. Die deutschen Hafenbauer konnten beim Ausbau der Ostseehäfen an der sehr flachen pommerschen Küste vielfach Erfahrungen sammeln. Der Bau der Nordmole (heutige Flutmole) in Wilhelmshaven als Schutzbauwerk für die »zweite Hafeneinfahrt« und den neuen »Fluth-Hafen« in den Jahren um 1885 ist beispielhaft für die damalige Hafenbautechnik. (Vgl. E. Rechtern, H. Arnold: Der Bau der zweiten Hafeneinfahrt in Wilhelmshaven, in: Zeitschrift des Architekten und Ingenieur-Vereins zu Hannover, Band XXXVII, Jahrgang 1891.)

Im Zweiten Weltkrieg wurde dieses Bauwerk durch Bomben schwer geschädigt. Die Schäden wurden später, zuletzt 1996, behoben. Insbesondere durch die letzte Sanierung, in der die alte Mole durch sogenannte Soilcrete-Pfähle neu gegründet wurde, konnte sie damit gegen Kippen gesichert werden (Abb. 26).

Die Planung von Molen zum Schutz der Schifffahrt gegen die angreifenden Wellen war seit jeher von der Frage nach deren Höhe und Intensität geprägt. Wellenvorhersagen waren unbekannt, statistische Werte lagen nur begrenzt vor. So muss denn die Bestimmung der Größe und des Aufbaus von Wellenbrechern und Molen in der Vergangenheit immer als Versuch gesehen werden, das Richtige gewählt zu haben. Wurde das Bauwerk zerstört, wurden beim Wiederaufbau größere Deckwerkssteine oder eine flachere Neigung gewählt.

Der Bau in immer tieferes Wasser hinein hatte zur Folge, dass insbesondere die Molenköpfe von der weitestgehend unverformten Welle mit voller Intensität getroffen werden. Ein sorgfältiger Aufbau der Mole wurde daher immer wichtiger. Anfangs kamen großformatige Findlinge, die durch

die eiszeitlichen Transportvorgänge glattgeschliffen waren, oder Blöcke aus Steinbrüchen zum Einsatz. Mit der Entwicklung komfortabler Schalungstechnik für den Betonbau konnten aber Wellenbrechersteine beliebiger Form hergestellt werden. Die verschiedenen Entwicklungen dieser sich sehr gut verzahnenden Elemente, die dem Wellenangriff besser widerstanden als die bisherigen natürlichen Körper, wurden natürlich durch Patente geschützt. Am weitesten verbreitet sind die Tetrapode und der Dolos. Um die Rechte der Patentinhaber aber zu umgehen, wurden immer neue Formen entwickelt (Abb. 27). Häufig kam es auch vor, dass ein Patentinhaber im Rahmen seines Planungsauftrages Wellenbrecher oder Molen konzipierte, die zwingend den eigenen Wellenbrecherstein als einziges Element akzeptierten – zulasten eines oftmals unwissenden Bauherrn.

3. Exkurs zur Festlegung von Rand-bedingungen bei Hafenplanungen

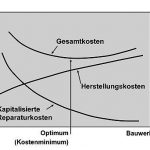

Hafenanlagen an schwierigen Küsten und in Flussmündungen unterliegen in besonderem Maße den Naturgewalten. Neben stark wechselnden Wasserständen infolge der Tide in Verbindung mit einem sich einstellenden Windstau durch auflandige Winde oder extreme Niedrigwasser bei ablandigen Winden spielen die sich entwickelnden Wellen eine große Rolle bei der Festlegung von der Oberkante der Hafenanlagen oder der Molen. Abhängig vom Umschlaggut, oder auch den im Hafen anzunehmenden Schiffen muss immer ein Szenario entwickelt werden, welche Schäden bei extrem hohen oder niedrigen Wasserständen und großem Wellenangriff eintreten können. Hier stehen sich auf der einen Seite die Kosten für die Herstellung und Unterhaltung der Bauwerke und auf der anderen Seite die Schadenshöhe beim Eintreten eines Extremereignisses gegenüber (Abb. 28).

Der Hafenplaner wird sich in jedem Einzelfall einer meist unverhohlenen Kritik ausgesetzt sehen. Entweder überschreiten die Kosten der von ihm geplanten Hafenanlage den ihm gesetzten finanziellen Rahmen oder ihm wird im Schadensfall vorgeworfen, die Risiken nicht richtig eingeschätzt zu haben. Daher wird er zweckmäßigerweise mit dem späteren Nutzer vorab eine intensive Diskussion führen müssen, was zu akzeptieren ist. Ein Wellenbrecher z. B. behält immer noch seine grundlegende Funktionalität, auch wenn sich das Deckwerk nach einem extremen Wellenangriff partiell verschoben hat. Die Reparaturkosten sind zu berücksichtigen. Der Wellenbrecher muss nicht für die höchste mögliche Welle bemessen werden!

Anders sieht es aber aus, wenn hochwertige Umschlaggüter (Container, Kraftfahrzeuge etc.) bei extremem Hochwasser geschädigt werden. Dies sollte grundsätzlich ausgeschlossen werden. Über die mögliche Durchnässung z. B. einer Erz- oder Kohlehalde muss zwischen Hafenplaner und Nutzer sinnvoll diskutiert werden.

Baukosten und Schadenskosten infolge von Extremereignissen liefern eine Summenlinie, deren Minimum die optimale Höhe eines Bauwerks liefert. Diese wird mit dem Hafenbetreiber abschließend vertraglich zu vereinbaren sein. Ihm muss klar sein, welches Risiko er mit seiner Entscheidung zu übernehmen hat. Das gilt insbesondere auch, wenn mit dem Versagen eines Bauwerks auch eine Gefährdung von Menschenleben einhergeht.

Im Schadensfall wird es wohl immer zu kontroversen Diskussionen kommen, ob ein Ereignis voraussehbar war oder mit welcher Eintrittswahrscheinlichkeit hätte gerechnet werden müssen. Hier wird nicht dem Hafenplaner der Vorwurf zu machen sein, wenn er seine Vorschläge und die dann gefällten Entscheidungen sorgfältig dokumentiert hat. Dennoch wird er sich weiter auf einem sehr schmalen Grat bewegen.

4. Ausblick auf den Hafenbau der Zukunft

Welchen Herausforderungen wird sich der Hafenplaner in diesem Jahrhundert noch stellen müssen? Um auf diese Frage den Versuch einer Antwort zu finden, müssen wir sie modifizieren, und zwar in zwei große Abschnitte.

• Zunächst einmal den Hafenbetrieb in Abhängigkeit vom Umschlaggut und der Transporteinheit (Schiff) betreffend: Wie verändern sich die Umschlagmengen und -arten, welche Schiffsgrößen (insbesondere hinsichtlich Breite und Tiefgang) soll ein Hafen aufnehmen können? Hier müssen wir uns als Gesellschaft fragen, ob denn wirklich jeglicher Seetransport und Umschlag volkswirtschaftlich zu rechtfertigen ist. Müssen Rohstoffe und Verbrauchsgüter wirklich über Tausende von Kilometern transportiert werden? Wie lassen sich Transportwege reduzieren?

• Zweitens dann, die Entwicklung des Meeresspiegels und der sozio-ökonomischen Besiedlung der Küsten und Flussmündungen betreffend: Wie lassen sich die vorhandenen Hafenanlagen gegen steigende Wasserstände schützen, ohne dass es zu erheblichen Einschränkungen des Umschlagbetriebes kommt? Wie weit können Häfen dem wachsenden Druck der Bevölkerung auf die Besiedlung und einer anderweitigen Nutzung der Küstenzone widerstehen? Der Begriff der aktuellen Architektur nach Schaffung von »Waterfront structures for an urban living« hört sich zunächst gut an! Wer wünscht sich nicht ein Dasein, unmittelbar verquickt mit den jahrtausendealten Begriffen vom Leben am, im und mit dem Meer?

Doch der langfristig denkende Hafenplaner hat ganz andere Gedanken, die er gerne umsetzen möchte: Hafenbauer und Hafenbetreiber haben gelernt, dass es beim Massengutumschlag von Erz, Kohle oder Erdöl nicht unbedingt eines besonders geschützten Hafens mehr bedarf. Die weit in der See installierte Seebrücke mit ihren zum Land hin orientierten Förderbändern oder die Übergabeboje mit vielen Rohrleitungen zu den Landtanks hin können der Schifffahrt einen weitgehend sicheren Umschlag garantieren.

Doch wird dies einmal auch für den Umschlag von Containern, Autos und hochwertiger Projektladung über Seebrücken und der damit verbundenen komplexen Logistik möglich werden? Oder müssen wir uns damit vertraut machen, dass wir künftig schwimmende Häfen von mehreren hundert Hektar Größe vor unseren Küsten verankert haben (Abb. 29a/b)? Über ebenfalls schwimmende Brücken und Straßen wird die Verbindung zum Festland hergestellt. Der unstrittig steigende Anstieg des Meeresspiegels wird dem Hafenplaner sehr viel Innovation abverlangen. Viele Konzepte und mutige Ideen müssen vielleicht nur aus verschiedenen Schubladen hervorgeholt werden!

Alternativ ist zu überlegen, ob die vorhandenen Häfen, deren Betriebsflächen nur wenige Meter oberhalb des mittleren Seewasserspiegels angeordnet sind, aufgegeben werden müssen und einige Kilometer landeinwärts neu zu gestalten sind. Verschiedene konservative Prognosen vermitteln uns zwar einen Anstieg von weniger als einem Meter (Vgl. G. Gönnert et al.: Die Küste (76), 2009, S. 225–256.), wie er sich aber schließlich einstellen wird, bleibt noch lange ungewiss. Dem Hafenbauer erscheint es möglich, seine Hafenanlagen im Dezimeterbereich anzupassen, aber lässt sich ein Hafen auch um einige Meter anheben?

Die Aktivitäten des Hafens Hamburg fänden dann vielleicht am Fuße der Harburger Berge statt. Die Häfen von Brake oder Emden müssten an den Geestrand bei Bookholzberg oder nach Logabirum umgesiedelt werden. An den neuen Standorten würde man sich über die entstehenden Arbeitsplätze vielleicht freuen, doch weite Teile von Hamburg wären unter dem angestiegenen Meeresspiegel versunken. Emden und Brake würden ganz verschwunden sein, nur die hohen Silos ragten noch aus dem Wasser heraus. Doch noch ist es nicht so weit, wir alle haben die Möglichkeiten, uns auf ein solches Szenario vorzubereiten.

Führt uns das anfangs angesprochene Bilderbuch für Erwachsene auf einfache Art in die Grundlagen des Hafenbaus, des Küstenschutzes und der Landgewinnung ein, weist es uns aber auch darauf hin, dass wir als planende und bauende Ingenieure irgendwann an unsere Grenzen stoßen. Doch wann ist diese Grenze erreicht?

Die schweren, durch Erd- und Seebeben ausgelösten Tsunamis im Indischen und Pazifischen Ozean oder die zerstörerischen Kräfte der Taifune und Hurrikans in den vergangenen Jahren haben uns gezeigt, dass nicht alles machbar ist. Auch »Die Menschen im Meer« müssen diese Katastrophe erst erleben, bevor sie sich zurückbesinnen und einen Neuanfang wagen (Abb. 30).

Noch haben wir es in der Hand, dem Wachstum der Schiffe und der Schifffahrt und der damit einhergehenden weiteren Vertiefung unserer Schifffahrtswege und den immer ausufernden Hafenanlagen Einhalt zu gebieten. »Seefahrt tut not«, aber nur zum Wohle der Menschheit und nicht zur ungehinderten Ausbreitung einer immer wilderen, einzig auf Rendite versessenen Gesellschaft. Dann fühlt sich auch der Hafenbauer weiterhin ermutigt und der Schifffahrt gegenüber verpflichtet, dem Seemann jederzeit einen sicheren Hafen anbieten zu können!

Autor:

Prof. Dr.-Ing. Hans-Dieter Clasmeier

Moormerland, hdclasmml@t-online.de

Der Verfasser ist Honorarprofessor an der Universität Duisburg-Essen im Fachgebiet Geotechnik und Lehrbeauftragter an der TU Darmstadt im Fachgebiet Wasserbau

Hans-Dieter Clasmeier